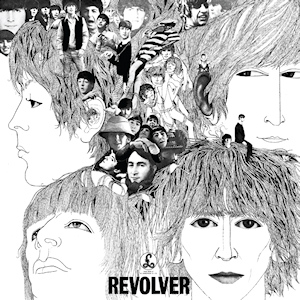

Il y a 50 ans les Beatles publiaient un album séminal dont le titre “Revolver” n’a rien à voir avec les armes à feu (comme cela fut souvent rapporté) mais plutôt avec l’esprit, l’âme, le mantra… Bref tout ce qui est susceptible de vous métamorphoser en entreprenant un voyage initiatique, une odyssée d’ordre méditative. Le disque devait d’ailleurs s’appeler initialement “Magic Circles” ou “Beatles On Safari”… Les Beatles vous font don de cet album pour ouvrir vos chakras. Libérer vos énergies. En faisant pivoter (“revolve”) votre subconscient. La superbe pochette (un collage) signée Klaus Voormann dévoile un groupe effectivement en pleine phase de mutation.

En 1966, John, Paul, George & Ringo sont à un tournant de leur carrière. Adulés quasi religieusement par les masses, enchaînant les numéros 1 à la pelle dans les hit parades, les “Fabulous Four” ont en l’espace de cinq ans mis le monde à leurs genoux et entraîné dans leur giron une fantastique escadrille de groupes rock anglais déferlant sur le sol américain. Ce que l’on baptisa la fameuse “British Invasion”. Mais derrière cette frénésie, cette hystérie et ces succès, les Beatles commencent à montrer des signes de fatigue et de tension. La tournée nord américaine à l’été 1965 est un record d’affluence (300 000 spectateurs, concerts de stade…) mais les Beatles ne supportent plus de jouer live. Les hurlements des fans couvrent le son qui sort des enceintes. Ils ne s’entendent plus jouer. Le comble du calvaire pour tout musicien. Il n’y a pas encore à l’époque d’équipement capable de sonoriser de grandes salles et des stades comme il se doit.

Les Beatles et leur manager, Brian Epstein, décident donc de faire un break et de concentrer toute leur force créative en studio uniquement.

Avec “Revolver”, entourés par les non moins géniaux George Martin et Geoff Emerick respectivement producteur et ingénieur son en chef, les Beatles expérimentent insatiablement. Ils vont utiliser tout ce que les techniques studio de l’époque peuvent leur offrir à l’époque. Ces dernières se modernisant à un rythme vertigineux. L’alchimie des Beatles est parfaite : Paul McCartney joue à l’apprenti sorcier en studio. John Lennon préserve la flamme rock. Et George Harrison teinte leur musique de circonvolutions orientales.

De l’autre côté de l’Atlantique, Brian Wilson et ses Beach Boys publient “Pet Sounds” le 16 mai 1966. Lennon & McCartney écoutent le disque et sont littéralement scotchés par le chef d’œuvre des californiens. Dans une concurrence acharnée entre groupes qui se respectent, les Beatles s’enferment en studio d’avril à juin et font paraître “Revolver” le 5 août 1966. Alors qu’il pensait avoir érigé le chef d’œuvre pop ultime avec le symphonique “Pet Sounds”, Brian Wilson accuse le coup lorsqu’il découvre à l’oreille la réplique des Beatles. La publication l’année suivante de “Sergent Pepper” agit comme un coup de grâce et le plongera dans une profonde dépression dont il ne se relèvera jamais réellement… Ironie de l’histoire, ces 3 disques seront classés comme les 3 meilleurs albums de tous les temps par les lecteurs du magazine “Rolling Stone”.

Le potache Yellow Submarine (chanté par Ringo Star) avec ses collages et bidouillages sonores témoigne d’une époque où les Beatles s’amusent en studio. Expérimentation nous disions. En 1966, les Beatles seront les premiers à utiliser le principe des bandes inversées sur un disque. On entend cette innovation sur I’m Only Sleeping. Une innovation résultat d’un incident lorsque John Lennon joua par inadvertance chez lui la bande de la chanson “Rain” (enregistrée lors des sessions de “Revolver”). L’effet bande inversée fut ainsi recréé sur les enregistrements des guitares de I’m Only Sleeping. Génial non ? On tient là les premiers morceaux de guitare de l’histoire joués à rebours sur une chanson d’une beauté désarmante sublimée par le chant admirable de Lennon.

George Martin, le fameux “Cinquième Beatle” compose à lui seul la partition des arrangements de Eleanor Rigby. Un double quatuor à cordes enveloppe un Paul McCartney impérial au chant. Voix et cordes. Aucun autre artifice. Du jamais vu. Un coup de maître. Avec Eleanor Rigby et le poignant et cynique For No One (agrémenté d’un cor de chasse !), McCartney entre dans la cour des grands. Une mue s’est opérée. L’âge de la maturité. Deux parfaits chefs d’œuvre de pop baroque marqués du sceau mélancolique Liverpuldien. Ce son “mersey” propre à la scène de Liverpool. Ce son qui sait distiller un poison mélancolique dans les chansons les plus pop. A l’image de ce Doctor Robert qui narre l’histoire d’un médecin peu scrupuleux fournissant ses patients en pilules hallucinogènes. Saisissants contrastes. Gimmick qui swingue. Un Lennon au chant bien morgue. Et ces refrains qui pleurent comme la bruine cingle le visage sur les docks de Liverpool.

Avec Tomorrow Never Know les Beatles inventent l’electro rock. Foutaises ? Il suffit d’écouter le beat de ce monument expérimental et psychédélique, construit autour d’un seul accord pendant toute la chanson (!), pour se rendre compte que la boucle de batterie (en mode “Revolve” donc…) et les arrangements, bruitages soniques (cris de mouette (!), tintements de verre…), bandes inversées etc. sont un quasi-proto de ce que feront les Chemical Brothers 30 ans plus tard. Fascinant. Un titre qui fait encore la part belle à l’innovation avec le traitement de la voix de John Lennon. Lequel voulait qu’elle sonne comme celle du “Dalaï Lama chantant en haut d’une montagne”… Qui parle de drogues ? Qu’importe. George Martin superpose deux empreintes (tel un négatif de photo) identiques de la voix de Lennon. Puis les décale chacune de quelques millisecondes obtenant ainsi l’effet “telephone box” également appelé “flanger”. Une première mondiale. Puis George Martin raconte comment il filtre la voix de John Lennon dans le haut-parleur tournant d’un orgue Hammond. Le fameux effet “Leslie speaker” est ainsi crée. Autre première mondiale !

Les drogues disions-nous. Les Beatles y ont touché dès 1965. Sans excès comme les Stones. Mais un bad trip notoire de John Lennon qui goba des acides avec l’acteur Peter Fonda (“Easy Rider”) lui inspira la chanson She Said She Said initialement intitulée “He said He said” en référence à Peter Fonda qui divaguait et dissertait allégrement sur la mort et l’au-delà. Un titre qui montre bien l’évolution musicale du groupe. Ringo Star joue sur un rythme déconstruit. On ne soulignera jamais assez le fantastique travail que ce dernier produit sur tous les albums depuis “Rubber Soul”. A ce titre, c’est Ringo Star qui trouvera ce son si particulier à son jeu de batterie sur “Revolver” en étouffant le son de sa grosse caisse en y mettant de la laine à l’intérieur ! Quant à Harrison, celui-ci orne son jeu de guitares d’influences inspirées par les instruments orientaux. Cela se ressent dans le choix des effets et son phrasé de guitare. Un style omniprésent sur le disque. Une signature propre (And Your Bird Can Sing, Taxman, Doctor Robert, She Said She Said…)

“Revolver” est définitivement l’album du coming out artistique de George Harrison. Il signe l’ouverture avec le mythique Taxman. Basse chaloupée au groove sublime. Riffs électrocutés. Solos épileptiques signé Paul McCartney. Pour la première fois les Beatles se font mordants avec ce titre cinglant à l’encontre de l’administration fiscale britannique. Il paraît loin le temps des “She Loves You”. George Harrison est aussi le guide spirituel du groupe. Il les initiera aux méditations indiennes. A la marijuana. Il se découvre une passion pour le sitar qu’il découvre lors d’un concert de Ravi Shankar et accouche d’un titre de sitar entier sur le disque avec Love You To. Sans doute le premier riff de sitar de l’histoire du rock and roll. Un bon titre. Davantage aurait été sans doute un poil pénible. I Want To Tell You est en revanche un petit bijou qui installe la patte George Harrison. Des compositions racées et élégantes avec une certaine sophistication dans les arrangements.

Sophistication des arrangements justement. A l’image de Good Day Sunshine que McCartney voulait faire sonner comme du Lovin’ Spoonful à l’époque. Et qui sonnera comme du Roger Glover (“Love Is All”) en avance de phase ! Le groove qui caractérise le jeu de piano de McCartney est un régal. Un roulis au touché teinté Jazz New Orleans. Mais c’est avec l’immense et romantique Here There And Everywhere que le groupe tutoie la grâce. McCartney chante avec fragilité. Les chœurs sont un modèle du genre. Ont-ils voulu imiter le maître en la matière de Brian Wilson ? Possible. Une chanson à siroter au coin du feu. A partager à deux par un ciel immaculé de flocons.

L’album ne sera jamais défendu en live car trop complexe. Le live briderait leur créativité. Ils décident d’arrêter sine die leurs tournées après un dernier show à San Francisco en août 1966. Cette décision sera à proprement parler historique. Un choix audacieux et sacrément couillu quant on connaît leur stature de dieux vivants. Une résolution déterminante. Un acte fondateur. Fondateur car il affectera l’histoire de la musique pop/rock ad vitam eternam. “Rubber Soul” (leur précédente œuvre parue en 1965) annonçait déjà la couleur. “Revolver” et “Sergent Pepper” complèteront leur trilogie psychédélique et expérimentale avant de revenir à des fondamentaux rock plus classiques sur leurs derniers disques entre 1968 et 1970.

“Revolver” est un album dense, éclectique mais sonnant toujours aussi frais 50 ans plus tard outre deux ou trois choses surannées (mais charmantes) ici ou là. De la pop fanfare et cuivrée (Got To Get You Into My Life) au trip lysergique (Tomorrow Never Knows, I’m Only Sleeping, Love You To) en passant par le spleen british (Here There And Everywhere, Eleanor Rigby, For No One) et les élucubrations rock (Taxman, Doctor Robert), les Beatles signent un magistral coup de maître. A la production effarante de modernité.