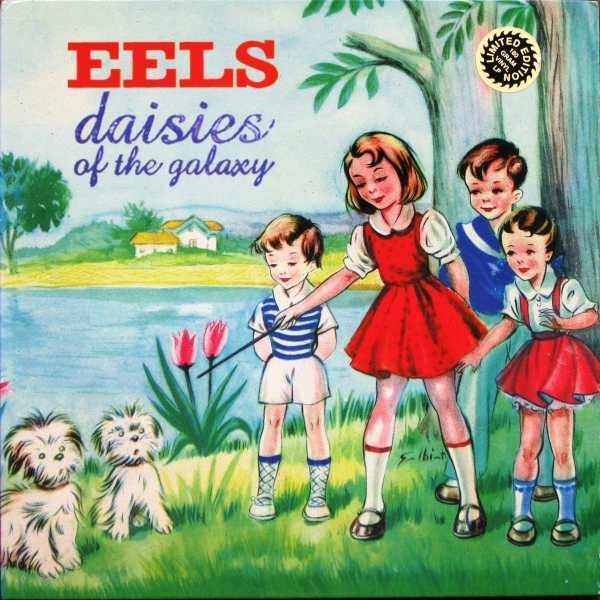

Au début du nouveau siècle, Eels est au sommet de sa carrière commerciale. Les deux premiers disques ont rencontré un franc succès. Mark Oliver Everett alias « E », cerveau qui usine à lui seul un groupe à géométrie variable, traverse alors une période effroyable sur le plan personnel avec la perte de nombreux proches. “Daisies of the Galaxy” est un disque de rémission. Une catharsis. La pochette joyeuse célébrant une enfance heureuse est en trompe l’œil. La célébration d’une candeur disparue ? Ce disque séduit par son atmosphère à la fois pastorale, caverneuse, laid back et rétro-futuriste. « E » est un bricoleur hors pair, l’un de ces petits génies du home studio au savoir-faire « lo-fi » ayant aussi bien assimilé la pop de XTC que celle de ses pairs comme Beck et Elliot Smith.

Lacéré par des évènements familiaux tragiques, il ne sera pas surprenant de fermer ses paupières et de se laisser aspirer par la marche funeste de la ballade Daisies of the Galaxies. La fanfare est ici teintée de morgue. Contrastant faussement avec celle qui ouvre le bal sur Grace Kelly Blues. Une mélodie frappée d’une chape de plomb. Une symphonique désuète. Une photographie écornée et jaunie. La maman de « E » laisse échapper un dernier souffle. Packing Blankets ajoute au drama et égrène une tristesse infinie, une mélancolie totale… It’s a Motherfucker est une défaite. Celle du temps qui fauche les êtres qu’on aime. Le piano panoramique de son auteur n’est pas assez vaste pour exprimer cette douleur sourde, enfouie sous un blanc manteau hivernal.

Lorsque Eels délaisse ses ballades folks abîmées par une vie cruelle, c’est pour mieux abattre son groove electro folk tel ce The Sound of Fear, cousin exemplaire de Beck à ses premières heures. Ici les claviers sont élastiques voire épileptiques en fin de chanson pendant que l’orgue crisse sur des accords criards. Flyswatter va plus loin. Entre allégorie fantasmagorique et chanson pop cartoon. Le groove est phénoménal. Les arrangements d’une parfaite délicatesse. Un parfait chef d’œuvre qui exprime un concentré d’influences remarquables empruntant à l’univers de Bjork ou du Electric Light Orchestra. Mr. E’s Beautiful Blues, dernier morceau de l’album, est du même acabit. Du grand art. Le soin apporté à chaque sonorité est un délice. Eels a concocté un disque en guise de miniature où tel un orfèvre, chaque détail, chaque recoin, chaque enluminure a son importance. Un travail d’horloger suisse ayant assemblé une mécanique à la précision acoustique et sonore foudroyante où chaque cadran, chaque rouage est solidaire de l’autre.

Tiger in my Tank a des allures triviales, enfantines. Minimalisme ludique. Du genre chansonnette jouée avec des jouets d’enfants. Une fraîcheur qui trouve toute sa place dans ce disque aux mélodies porteuses de nuages noirs. Le liant jazz avec A Daisy Through Concrete est génial. Une chanson liquide où jazz rock et refrains assénés comme une lampée de bourbon réchauffent les cœurs serrés par l’hiver. Ambiance feutrée et cool. Tout n’est pas perdu malgré ce monde cynique qui nous astreint et que Eels exprime sans détours sur I Like Birds.

La cinématographie qui voile tout ce « Daisies of the Galaxy » est l’une des incontestables forces de ce disque qui le rend si unique. A l’image de ce Wooden Nickles aérien et grandiose qu’une guitare lapsteel illumine radieusement. Et là c’est tout l’univers si cher à Neil Young sur son cultissime « Harvest » qui nous revient en pleine poire et ce n’est pas Something Is Sacred qui prétendra le contraire. Ambiance western et music-hall à la fois. Mieux encore lorsque « E » singe Neil Young en personne, sur la magnifique ballade sépulcrale Selective Memory, quand ce n’est pas Elliot Smith sur la poignante Jeannie’s Diary.

« Daisies of the Galaxy » est un sceau de larmes contenues. Une affliction étranglée couchée dans un écrin soyeux et truffé de nuances colorées laissant présager un avenir plus radieux à l’image de ce « It’s a beautiful day » psalmodié en toute fin de disque à des fins auto-médicamenteuses.